И снова в нашей рубрике появляется Нина Берберова — классик русской эмигрантской прозы. Её рассказ, который я выбрал сегодня, — это пример того, за что я люблю литературу. Это окно (ну или глазок) в драматическую историю частной русско-эмигрантской судьбы, где раскрывается эпоха, а также можно посмотреть на известные места и события с необычного ракурса.

Берберова раскрывает перед нами судьбу семьи русских интеллигентов К‑овых — питерских стариков из интеллигенции, встроившихся в новую советскую жизнь и имеющих родственников в Бельгии. Может показаться, что это звучит необычно, но таких семей до начала сталинских чисток было довольно много, и особенно в бывшем Петербурге среди широких слоев «бывших людей».

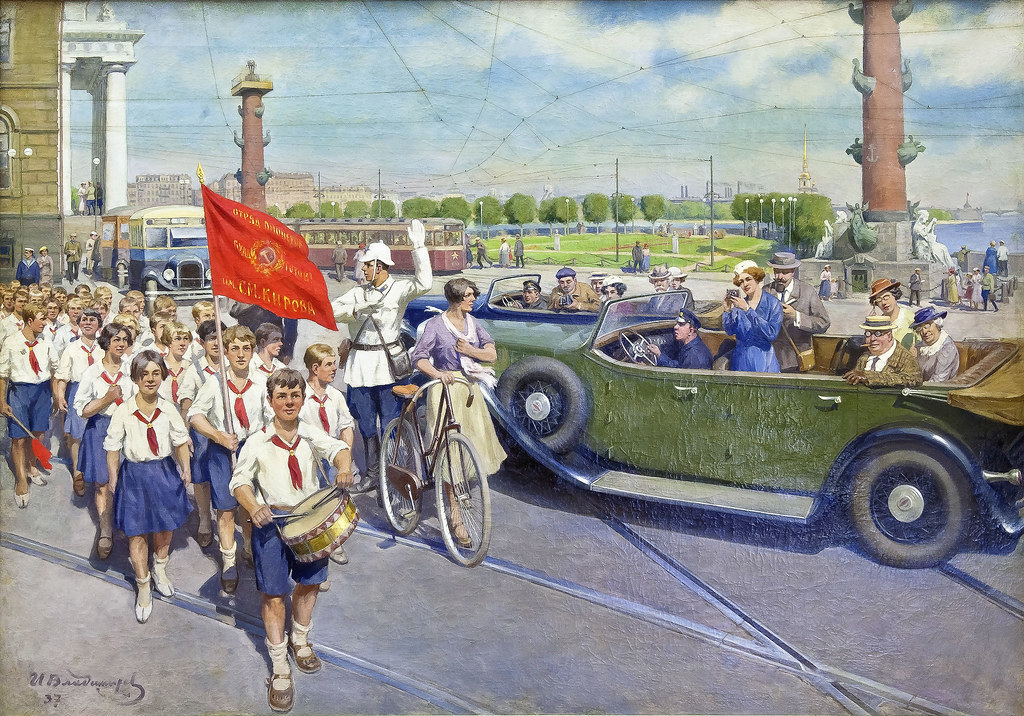

Старики К‑овы воспитывали внука Васю, но всё держалось на «отце» семейства — пожилом профессоре. После его смерти супруга начинает хлопотать о выезде из СССР в Бельгию с внуком. И вот удача — ей дают разрешение… на внука. За ним в Ленинград на корабле отправляется Гастон Гастонович из Брюсселя, и дружелюбными глазами иностранца читатель видит бывшую русскую столицу середины 1930‑х гг., в которой тому довелось жить и работать на закате империи.

Рассказ написан в 1937 году, и я более чем уверен, что он списан с реальной истории, свидетелем рассказа которой и была Берберова. Можно только представить, какое счастье выпало реальному Васе бежать из коммунистического рая в уютный западноевропейский уголок накануне репрессий, начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда. Как известно, Бельгия почти не сопротивлялась немцам, а посему отделалась лёгким буржуазным испугом… каким вероятно отделался бы и «реальный Вася», да и сама Берберова прожившая всю войну в Париже.

«Петербургский сувенир»

Нина Николаевна Берберова (1901−1993 гг.)

Париж, 1937 год.

Запутанные семейные связи К‑овых были таковы: дедушка, известный русский художник, современник Поленова и Сурикова, умер лет двадцать тому назад. Бабушка жила в Петербурге на пенсии, вместе с сыном, Яковом Ивановичем, женатым вторым браком, и внуками. Внуки эти были частью от первого брака Якова Ивановича, частью от второго. Кроме того, у его теперешней жены от первого мужа, профессора Красной академии, были свои дети, в то время как первая жена Якова Ивановича жила за границей, в Бельгии, была замужем и, конечно, тоже имела потомство. Бабушка считала своими внуками и этих бельгийских детей, и детей профессора Красной академии. Но вот от воспаления лёгких в прошлом году умер Яков Иванович, и выяснилось с несомненностью, что бабушка в доме никак не будет приходиться новому мужу своей невестки (доктору) и что ему никак не будет приходиться Вася, младший сын Якова Ивановича от первого брака, оставшийся еще в семье. Бабушка пошла хлопотать. Было ей восемьдесят семь лет, последние двадцать пять лет она ничего себе не шила и носила все те же три юбки (две нижние и одну верхнюю), которые когда-то купила, еще перед мировой войной, в Гостином дворе; суконная шуба её была в больших заплатах, а на голове был намотан дырявый пензенский платок.

— Бабушка хлопотала и за себя, и за Васю, — говорила, сидя в Брюсселе, на восьмом этаже маленькой, в пёстрых обоях квартиры, первая жена Якова Ивановича, Васина мать, а Гастон Гастонович, имевший во втором этаже того же дома контору, слушал её, куря сигару и прохаживаясь по комнате. — И бабушка схлопотала Васе заграничный паспорт.

— И вы желаете, чтобы я его привёз? — спросил Гастон Гастонович. Что-то весело запрыгало у него в груди, и глаза его увлажнились.

Гастон Гастонович носил длинные седые усы, атласные галстуки и просторные костюмы, какие носят в Европе только два народа — бельгийцы и швейцарцы. Ёжик на его голове был так густ и блестящ, что знакомые дамы иногда просили позволения его потрогать, и он с удовольствием, урча, наклонял голову и долго улыбался усами и глазами. Он прожил в Петербурге восемнадцать лет, был одним из директоров Бельгийских заводов, потерял капитал, вернул его в Бельгии и теперь отправлялся в путешествие на комфортабельном пароходе, в экскурсию «по северным столицам» — так назывался маршрут, по которому Гастон Гастонович решил проехаться.

— Теперь заметим, Мария Фёдоровна, я взял оригинальный ваканс, — сказал он, с аппетитом глядя на принесённую из кухни сковородку, — и я превосходно вполне могу привезти вам вашего сына.

На сковородке что-то приятно шипело. Мария Фёдоровна одной рукой держала её в воздухе, а в другой руке у нее была дымящаяся папироса в длинном мундштуке.

Там была его молодость, в этой беспокойной, всеми оставленной теперь стране. Там была его молодость, там жила когда-то Оленька, умершая от родов, жена его товарища по Бельгийским заводам, которой он так никогда и не сказал о своих чувствах — был сентиментален и робок. Туда поехал он когда-то молоденьким франтом и стал бы непременно главным управляющим, если бы не пришлось бежать. Сначала он терпел, он слишком многое любил там. До двадцать первого года он терпел, бодро поедая со всеми вместе осьмушки кислого хлеба, пшено, турнепс. Потом уехал. И как же ему бывало скучно в первые месяцы в этой сытой, в этой удобной Европе, где можно было мыть руки, когда хочется, и если потерял запонку — купить другую!

«По северным столицам». В плетёном кресле сидя на палубе, он читал толстую книгу «Обучение полицейских собак. Том II. Убийства городские и сельские», изредка поглядывая в ту сторону, где молодая англичанка в брюках, похожая на что-то виденное в кино, окружённая мужчинами, дрессировала крошечную свою собачку. В Стокгольме, в ночном ресторане, куда их повезли, она была в бальном платье, и он протанцевал с ней один фокстрот, положив ей руку на голую лопатку. Рукав его смокинга до сих пор пахнет её духами. В Риге, где старый город показался новее нового, она снялась с ним и попросила позволения потрогать его ёжик. Гельсингфорс. Это там, где он поцеловал ей руку.

Утром вошли на буксирах в ленинградский порт. Всё было голубое. Города не было, была вода: Нева, гавань, берега одного уровня с волной. Медленно просочилось наконец солнце в эту муть, в пар, снявшийся с земли постепенно, отошедший и вставший у Кронштадта. И вдруг обнаружился золотой шпиль, бледный и тонкий, и далёкий купол забытого собора.

— Господа, — сказал капитан, — утром — прогулка по городу, после завтрака — Эрмитаж. Вечером — «Спящая красавица». Завтра — антирелигиозный музей и фарфоровый завод. При покупке сувениров обращаю ваше внимание на кустарные вещи Палеха. В театр прошу ни смокингов, ни вечерних платьев не надевать.

Сувениры покупались тут же, в порту, в нарочно для этого сооруженном бараке, где за деревянный портсигар и ситцевый головной платок Гастон Гастонович заплатил своими бельгами. Пахло морем, Антверпеном, ничем особенным, но что-то кричало в нем, глаза сморгнули слезу, когда синий длинный автокар повёз их в город. Он так сел, чтобы видеть не англичанку, а улицы, дома, людей и мысленно им говорить: «Вот я. Я вернулся немножко, пожалуйста. Я люблю вас. Ах, здравствуйте!»

Он никак не думал — добрейший, спокойнейший, — что худенькая и другие будут его раздражать немножко своими замечаниями. «Чёрт возьми! — захотелось ему сказать, — это же вам не Копенгаген, не Стокгольм! „Красуйся, град Петров, и продолжай стоять…“ Это — особенный город», — но он сдержал себя и только смотрел на пустоватые чистые улицы, на грязные дома (это сочетание было поразительно), на что-то бедное и такое рядом когда-то нарядное. Безногий нищий на утюгах, под дождём, у бронзового, сверкающего в этом дожде монумента — таков был образ этого города.

Дав на чай гиду, он остался в городе один, и один вернулся на пароход на троллейбусе. Ни на кого не глядя, прошёл в свою каюту. «Боже мой, — сказал он вслух, — этот Васильевский остров! Этот Средний проспект! Эта бабушка!» Он лёг на койку, красный, сердитый, сжав кулаки, мотая головой влево и вправо, точно что-то мешало ему. Он никак не мог изничтожить в памяти то, что было перед глазами. Дом. Квартира. Мальчик. Женщина. Младенец, плакавший за занавеской. Кухонные запахи, и крик, и грохот этой жизни, которую он подсмотрел.

На следующий день, к вечеру, и бабушка, и Вася уже были в порту, когда синий автокар вернулся с фарфорового завода.

Надо сказать, что бабушка была вырезана из того старого, тёмного, крепкого и корявого русского дерева, из которого вот уже лет сто вырезаются русские старухи. В огромном кармане, вшитом в самую первую юбку и висевшем у неё под правым коленом, хранила она все необходимые для жизни, для смерти, для путешествия Васи и для своего с ним расставания бумаги: документ, подписанный очень высокой персоной (в своё время схлопотавшей бабушке пенсию), удостоверяющий, что именно она есть вдова знаменитого русского художника; другой документ, что Вася есть именно внук этого художника. Третий — о том, что ему разрешается выезд за границу, к матери. Потом шли старые, жёлтые, мягкие, как тряпки, бумажки и другие, новые, хрустящие, решительно на все случаи жизни: разрешение на общение с бельгийским подданным Ванбруком Гастоном; разрешение явиться в порт к отплытию бельгийского парохода «Леопольд» и, наконец, короткое уведомление, что ей самой, такой-то, восьмидесяти семи лет, не разрешается покинуть пределы Советского Союза.

Мальчик был выше неё на целую голову: он был толст, румян, спокоен; смотрел огромными железными очками. На нём были детская соломенная шляпа и грязные парусиновые туфли. «Ты, бабка, погляди, до чего у них все начищено, — говорил он басом, — а куда это у них лесенки ведут, а, бабка?»

Она стояла на берегу, держа в руках последнюю бумажку, пропуск из порта, без которого её могли не впустить обратно в город, и не мигая смотрела зоркими, маленькими, красными глазами на сизое море, тающий день и уплывающий пароход. А близорукий мальчик, вытирая рукавом нос и сильно им шумя, смотрел в тот же туман, но с обратной стороны, уплывая и принимая за бабку то мешок, то бревно, то грузчика, шевелившегося на берегу. И такое всё было соленое, и глаза не могли никак удержать того, что текло.

— Уйдёмте отсюда, пожалуйста, — сказал Гастон Гастонович. Ему было стыдно, но совсем не Васи с его узелком перед всеми этими иностранцами, а иностранцев самих, потому что они рассуждали о балыке и фарфоре, ничего в них не понимая, о сувенирах, которые ведь ничего никому не напоминали и не напомнят в будущем, кроме захода в этот чужой для них город, только в Гастоне Гастоновиче разбередившем какие-то неуместные, милые и грустные фантазии. Здесь жила Оленька. И будем думать, что она любила его, что то нежное чувство, которое жило в нём когда-то, имело плотность, получило хоть некоторый ответ, что Оленька была не чужой, но его, его, его женой и умерла, рожая его ребенка.

— Такие есть книжки, — говорил Гастон Гастонович, чувствуя, что не умеет ни занять, ни рассмешить мальчика, отвернувшись в угол каюты, чтобы мальчик уже без стеснения мог переодеться в его теплые целые носки и новый свитер, — такие есть картинки в них: мальчик с оригинальным, как у вас, небольшим багажом едет в чужую страну для своей судьбы, пожалуйста. Корабль. Море. Может быть — Америка…

Вася молча дышал за его спиной.

— Это Диккенс или Марк Твен, — выговорил он вдруг и сконфузился.

— Вот именно. Что-нибудь такое. Можно мне обернуться?

Глубоко внизу стучали машины, пароход шёл и шёл под тихую музыку, игравшую где-то в гостиных. Гастон Гастонович смотрел на мальчика и не знал, что ему сказать, что сделать от непонятного, счастливого волнения.

— В сапожном магазине, — начал он, — куда мы с вами пойдём в Антверпене покупать башмаки, вам будет очень интересно: вам наденут обувь и поведут к аппарату, и там покажут скелет ваших пальцев, чтобы узнать, правильно ли они лежат. Зажгут — чик-чик, — и вы увидите кости.

Вася заметно испугался.

— Это совсем не страшно! — крикнул Гастон Гастонович, чувствуя, что больше не может говорить тихо, — я буду тут… А потом мы пойдём кушать.

— Что? — спросил Вася быстро.

— Всё. И сейчас нас тоже позовут обедать. А пока… — Он схватил Васю за плечо. — Возьмите себе это.

И он сунул Васе в руку своё самопишущее перо.

Внутри него что-то пело на все голоса. Оленька могла родить ему сына. Где его платок? Ах, почему он не носит очков, в очках всё это было бы не так заметно!

Вася пристально посмотрел на него, сглотнул что-то.

— Спасибо, господин… простите, не знаю вашего имени-отчества, — сказал он, — эта штучка, наверное, ужасно дорого стоит, — и он зажал перо в кулаке.

Но Гастон Гастонович не слышал его слов: внутри него уже гремело, как духовой оркестр, и мешало сердцу стучать как надо.

— Хотите бонбон? — спросил он с усилием, вынимая из кармана душистый леденец в бумажке.

— Я непременно ещё раз поеду «по северным столицам», — говорил Гастон Гастонович своим клиентам (знакомых у него было мало, родственников не было). — Я слишком мало успел увидеть, два дня всего: водили нас в музей, повезли в балет. Показали фарфоровый завод… Кроме того, я был занят, у меня там было одно важное дело. Я хочу непременно ещё раз, и без всякого дела, и ничего не осматривать, просто так, для удовольствия собственного, пожалуйста, ведь я не турист, я, знаете, еду туда, как к себе домой немножко. У меня там даже есть одна знакомая дама, вдова известного русского художника, современника Поленова и Сурикова, очень интересный человек. И вообще, знаете, это такая страна, в которую время от времени необходимо возвращаться…

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.