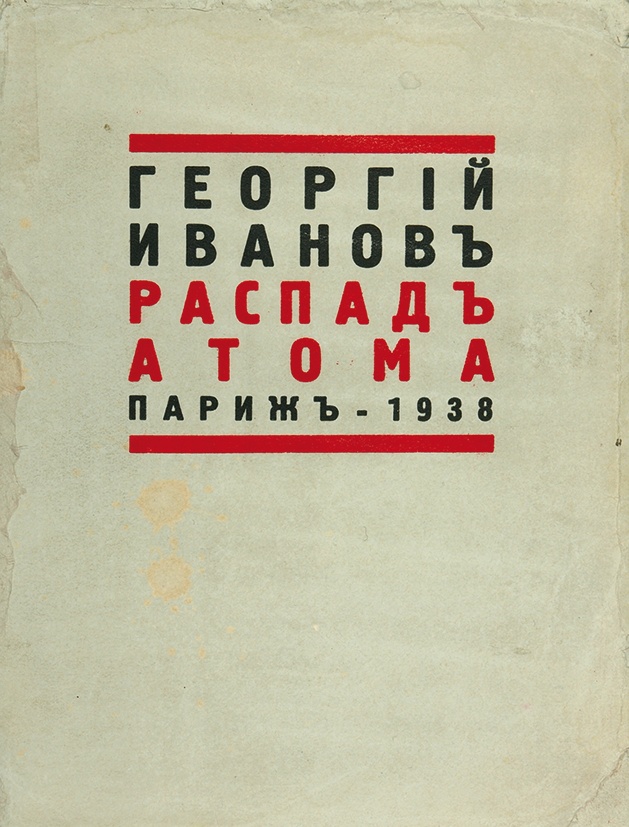

«…И если правда, что „жизнь начинается завтра“, — завтрашний живой человек скажет: не все книги, написанные в эмиграции, обратились в прах, вот одна замечательная, она остаётся и останется», — говорила Зинаида Гиппиус о «Распаде атома» Георгия Иванова. «Распад атома» — это крик души русского декадента, который, как и странная межвоенная эпоха, начинает разлагаться и умирать.

Стиль сей прозы сложно определить — это солянка из впечатлений героя от сценок жизни французской столицы, его потаённых комплексов и переживаний, воспоминаний о России, едких высказываний о своих коллегах по перу — русских эмигрантах (особенно проходится Иванов по Владимиру Набокову). Это произведение — хороший способ заглянуть в голову русскому эмигранту 1930‑х годов, который всё ещё живёт прошлым и который, как вид, обречён умереть или распасться на атомы.

На мой личный вкус, декадентство как идеология — нездоровая вещь, тем более для эмигранта. Это смешно, но товарищи Георгия Иванова даже боялись, что большевики возьмут и опубликуют «Распад атома» в СССР тысячами копий, чтобы вся страна подивилась на русско-парижское декадентство с психическими отклонениями. А, может быть, и хорошо бы вышло, приведя в чувство некоторых из шибко чувствительных натур…

Немного о самом Иванове. Он был русским красавцем благородных кровей, успевшим стать знаменитым ещё на закате Серебряного века. Россию он покинул в 1922 году и к середине 1920‑х осел в Париже. Там он жил и творил в русском мире и вызывал полярное отношение у публики. Кто-то его ненавидел — как Нина Берберова, которая в мемуарах его, одного из самых стильных людей русского Парижа, вывела как чуть ли не как «бомжа», грязного дикаря с гнилыми зубами. Не добавил Георгию позиций и его бескомпромиссный антибольшевизм — 22 июня 1941 года для него был скорее светлым, нежели тёмным днём. Георгий Иванов после 1944 года был в нужде и умер в бедности в 1958 году, оставив после себя океан поэтических произведений и интереснейший набор публицистических заметок и наблюдений, с которыми мы вас обязательно познакомим позднее.

Распад атома

Опустись же. Я мог бы сказать —

Взвейся. Это одно и то же.

Фауст, вторая часть.

Я дышу. Может быть, этот воздух отравлен? Но это единственный воздух, которым мне дано дышать. Я ощущаю то смутно, то с мучительной остротой различные вещи. Может быть, напрасно о них говорить? Но нужна или не нужна жизнь, умно или глупо шумят деревья, наступает вечер, льёт дождь? Я испытываю по отношению к окружающему смешанное чувство превосходства и слабости: в моём сознании законы жизни тесно переплетены с законами сна. Должно быть, благодаря этому перспектива мира сильно искажена в моих глазах. Но это как раз единственное, чем я ещё дорожу, единственное, что ещё отделяет меня от всепоглощающего мирового уродства.

Я живу. Я иду по улице. Я захожу в кафе. Это сегодняшний день, это моя неповторимая жизнь. Я заказываю стакан пива и с удовольствием пью. За соседним столиком пожилой господин с розеткой. Этих благополучных старичков, по-моему, следует уничтожать. — Ты стар. Ты благоразумен. Ты отец семейства. У тебя жизненный опыт. А, собака! — Получай. У господина представительная наружность. Это ценится. Какая чепуха: представительная. Если бы красивая, жалкая, страшная, какая угодно. Нет, именно представительная. В Англии, говорят, даже существует профессия — лжесвидетелей с представительной наружностью, внушающей судьям доверие. И не только внушает доверие, сама неисчерпаемый источник самоуверенности. Одно из свойств мирового уродства — оно представительно.

* * *

В сущности, я счастливый человек. То есть человек, расположенный быть счастливым. Это встречается не так часто. Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу порядка. Не моя вина, что порядок разрушен. Я хочу душевного покоя. Но душа, как взбаламученное помойное ведро — хвост селедки, дохлая крыса, обгрызки, окурки, то ныряя в мутную глубину, то показываясь на поверхность, несутся вперегонки. Я хочу чистого воздуха. Сладковатый тлен — дыхание мирового уродства — преследует меня, как страх.

Я иду по улице. Я думаю о различных вещах. Салат, перчатки… Из людей, сидящих в кафе на углу, кто-то умрёт первый, кто-то последний — каждый в свой точный, определённый до секунды срок. Пыльно, тепло. Эта женщина, конечно, красива, но мне не нравится. Она в нарядном платье и идёт улыбаясь, но я представляю её голой, лежащей на полу с черепом, раскроенным топором. Я думаю о сладострастии и отвращении, о садических убийствах, о том, что я тебя потерял навсегда, кончено. «Кончено» — жалкое слово. Как будто, если хорошенько вдуматься слухом, не все слова одинаково жалки и страшны? Жиденькое противоядие смысла, удивительно быстро перестающее действовать, и за ним глухонемая пустота одиночества. Но что они понимали в жалком и страшном — они, верившие в слова и смысл, мечтатели, дети, незаслуженные баловни судьбы!

Я думаю о различных вещах и, сквозь них, непрерывно думаю о Боге. Иногда мне кажется, что Бог так же непрерывно, сквозь тысячу посторонних вещей, думает обо мне. Световые волны, орбиты, колебания, притяжения и сквозь них, как луч, непрерывная мысль обо мне. Иногда мне чудится даже, что моя боль — частица Божьего существа. Значит, чем сильнее моя боль… Минута слабости, когда хочется произнести вслух — «Верю, Господи…» Отрезвление, мгновенно вступающее в права после минуты слабости.

Я думаю о нательном кресте, который я носил с детства, как носят револьвер в кармане — в случае опасности он должен защитить, спасти. О фатальной неизбежной осечке. О сиянии ложных чудес, поочерёдно очаровывавших и разочаровывавших мир. И о единственном достоверном чуде — том неистребимом желании чуда, которое живёт в людях, несмотря ни на что. Огромном значении этого. Отблеске в каждое, особенно русское сознание.

* * *

Ох, это русское, колеблющееся, зыблющееся, музыкальное, онанирующее сознание. Вечно кружащее вокруг невозможного, как мошкара вокруг свечки. Законы жизни, сросшиеся с законами сна. Жуткая метафизическая свобода и физические преграды на каждом шагу. Неисчерпаемый источник превосходства, слабости, гениальных неудач. Ох, странные разновидности наши, слоняющиеся по сей день неприкаянными тенями по свету: англоманы, толстовцы, снобы русские — самые гнусные снобы мира, — и разные русские мальчики, клейкие листочки, и заветный русский тип, рыцарь славного ордена интеллигенции, подлец с болезненно развитым чувством ответственности. Он всегда на страже, он, как ищейка, всюду чует несправедливость, куда угнаться за ним обыкновенному человеку! Ох, наше прошлое и наше будущее, и наша теперешняя покаянная тоска. «А как живо было дитятко…» Ох, эта пропасть ностальгии, по которой гуляет только ветер донося оттуда страшный интернационал и отсюда туда — жалобное, астральное, точно отпевающее Россию, «Боже, Царя верни»…

* * *

Я иду по улице, думаю о Боге, всматриваюсь в женские лица. Вот эта хорошенькая, мне нравится. Я представляю себе, как она подмывается. Расставив ноги, немного подогнув колени. Чулки сползают с колен, глаза где-то в самой глубине бархатно темнеют, выражение невинное, птичье. Я думаю о том, что средняя француженка, как правило, аккуратно подмывается, но редко моет ноги. К чему? Ведь всегда в чулках, очень часто не снимая туфелек. Я думаю о Франции вообще. О девятнадцатом веке, который задержался здесь. О фиалочках на Мадлен, булках, мокнущих в писсуарах, подростках, идущих на первое причастие, каштанах, распространении триппера, серебряном холодке аве Мария. О дне перемирия в 1918 году. Париж бесился. Женщины спали с кем попало. Солдаты влезали на фонари, крича петухом. Все танцевали, все были пьяны. Никто не слышал, как голос нового века сказал: «Горе победителям».

Я думаю о войне. О том, что она — ускоренная, как в кинематографе, сгущённая в экстракт жизнь. Что в несчастьях, постигших мир, война, сама по себе, была ни при чём. Толчок, ускоривший неизбежное, больше ничего. Как опасно больному всё опасно, так старый порядок пополз от первого толчка. Больной съел огурец и помер. Мировая война была этим огурцом. Я думаю о банальности таких размышлений и одновременно чувствую, как тепло или свет, умиротворяющую ласку банальности. Я думаю о эпохе, разлагающейся у меня на глазах. О двух основных разновидностях женщин: либо проститутки, либо гордые тем, что удержались от проституции. О бесчеловечной мировой прелести и одушевлённом мировом уродстве. О природе, о том, как глупо описывают её литературные классики. О всевозможных гадостях, которые люди делают друг другу. О жалости. О ребёнке, просившем у рождественского деда новые глаза для слепой сестры. О том, как умирал Гоголь: как его брили, стращали страшным судом, ставили пиявки, насильно сажали в ванну. Я вспоминаю старую колыбельную: «У кота воркота была мачеха лиха». Я опять возвращаюсь к мысли, что я человек, расположенный быть счастливым. Я хотел самой обыкновенной вещи — любви.

С моей, мужской точки зрения… Впрочем, точка зрения может быть только мужская. Женской точки зрения не существует. Женщина, сама по себе, вообще не существует. Она тело и отражённый свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня.

Мы скользим пока по поверхности жизни. По периферии. По синим волнам океана. Видимость гармонии и порядка. Грязь, нежность, грусть. Сейчас мы нырнём. Дайте руку, неизвестный друг.

* * *

Сердце перестаёт биться. Легкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение. Всё нереально, кроме нереального, всё бессмысленно, кроме бессмыслицы. Человек одновременно слепнет и прозревает. Такая стройность и такая путаница. Часть, ставшая больше целого, — часть всё, целое ничто. Догадка, что ясность и законченность мира — только отражение хаоса в мозгу тихого сумасшедшего. Догадка, что книги, искусство — всё равно что описания подвигов и путешествий, предназначенные для тех, кто никогда никуда не поедет и никаких подвигов не совершит. Догадка, что огромная духовная жизнь разрастается и перегорает в атоме, человеке, внешне ничем не замечательном, но избранном, единственном, неповторимом. Догадка, что первый встречный на улице и есть этот единственный, избранный, неповторимый. Множество противоречивых догадок, как будто подтверждающих, на новый лад, вечную неосязаемую правду. Тайные мечты. — Скажи, о чём ты мечтаешь тайком, и я тебе скажу, кто ты. — Хорошо, я попытаюсь сказать, но расслышишь ли ты меня? Всё гладко замуровано, на поверхности жизни не пробьётся ни одного пузырька. Атом, точка, глухонемой гений и под его ногами глубокий подпочвенный слой, суть жизни, каменный уголь перегнивших эпох. Мировой рекорд одиночества. — Так ответь, скажи, о чём ты мечтаешь тайком там, на самом дне твоего одиночества?

* * *

История моей души и история мира. Они переплетены, как жизнь и сон. Они срослись и проросли друг в друга. Как фон, как трагическая подмалёвка, за ними современная жизнь. Обнявшись, слившись, переплетясь, они уносятся в пустоту со страшной скоростью тьмы, за которой лениво, даже не пытаясь её догнать, движется свет.

Фанфары. Утро. Великолепный занавес. Никакого занавеса нет. Но желание прочности, плотности так властно, что я чувствую на ощупь его затканный толстый шёлк. Его ткали с утра до вечера голубоглазые мастерицы. Одна была невестой… Его не ткали нигде. Мимо. Мимо.

Эта картина русского эмигранта Челищева созвучна произведению Иванова, являющему собой реакцию творца на разложение и распад эпохи.

Дохлая крыса лежит в помойном ведре, среди окурков, вытрясенных из пепельницы, рядом с ваткой, которой в последний раз подмылась невеста. Крыса была завёрнута в кусок газеты, но в ведре он, развернувшись, всплыл — можно ещё прочесть обрывки позавчерашних новостей. Третьего дня они ещё были новостями, окурок дымился во рту, крыса была жива, девственная плева была нетронутой. Теперь всё это, мешаясь, обесцвечиваясь, исчезая, уничтожаясь, улетает в пустоту, уносится со страшной скоростью тьмы, за которой, как черепаха, даже не пытаясь её догнать, движется свет.

Лезвие от безопасной бритвы, зацепившись за разбухший окурок, отражает радужный, сквозь помои, солнечный луч и наводит его на морду крысы. Она оскалена, на острых зубах сукровица. Как могло случиться, что такая старая, опытная, осторожная, богобоязненная крыса — не убереглась, съела яд? Как мог министр, подписавший версальский договор, на старости лет провороваться из-за девчонки? Представительная наружность, каменный крахмальный воротничок, командорский крест, «Германия должна платить» — и в подтверждение этой аксиомы твёрдый росчерк на историческом пергаменте, историческим золотым пером. И вдруг девчонка, чулки, коленки, тёплое нежное дыхание, тёплое розовое влагалище — и ни версальского договора, ни командорского креста, — опозоренный старик умирает на тюремной койке. Некрасивая, респектабельная вдова, кутаясь в креп, уезжает навсегда в провинцию, дети стыдятся имени отца, коллеги в сенате укоризненно-грустно качают плешивыми головами. Но виновник всей этой грязи и чепухи уже опередил её, опередил давно, опередил ещё в ту минуту, когда дверь спальни закрылась за ним, ключ щелкнул, прошлое исчезло, осталась девчонка на широкой кровати, подделанный вексель, блаженство, позор, смерть. Опередив судьбу, он летит теперь в ледяном пространстве, и вечная тьма шелестит фалдами его чопорного, старомодного сюртука. Впереди его летят окурки и исторические договоры, вычесанные волосы и отцветшие мировые идеи, сзади другие волосы, договоры, окурки, идеи, плевки. Если тьма донесёт его в конце концов к подножью престола, он не скажет Богу: «Германия должна платить». «О ты, последняя любовь…» — растерянно пролепечет он.

* * *

Совокупление с мёртвой девочкой. Тело было совсем мягко, только холодновато, как после купанья. С напряжением, с особенным наслаждением. Она лежала, как спящая. Я ей не сделал зла. Напротив, эти несколько судорожных минут жизнь ещё продолжалась вокруг неё, если не для неё. Звезда бледнела в окне, жасмин доцветал. Семя вытекло обратно, я вытер его носовым платком. От толстой восковой свечи я закурил папиросу. Мимо. Мимо.

Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем, здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.

Я в лесу. Страшный, сказочный, снежный пейзаж ничего не понимающей, взволнованной, обречённой души. Банки с раковыми опухолями: кишечник, печень, горло, матка, грудь. Бледные выкидыши в зеленоватом спирту. В 1920 году в Петербурге этот спирт продавался для питья — его так и звали «младенцовка». Рвота, мокрота, пахучая слизь, проползающая по кишкам. Падаль. Человеческая падаль. Поразительное сходство запаха сыра с запахом ножного пота.

Рождество на северном полюсе. Сиянье и снег. Чистейший саван зимы, заметающий жизнь.

* * *

Вечер. Июль. Люди идут по улице. Люди тридцатых годов двадцатого века. Небо начинает темнеть, скоро проступят звёзды. Можно описать сегодняшний вечер, Париж, улицу, игру теней и света в перистом небе, игру страха и надежды в одинокой человеческой душе. Можно сделать это умно, талантливо, образно, правдоподобно. Но чуда уже сотворить нельзя — ложь искусства нельзя выдать за правду. Недавно это ещё удавалось. И вот…

То, что удавалось вчера, стало невозможным сегодня. Нельзя поверить в появление нового Вертера, от которого вдруг по всей Европе начнут щёлкать восторженные выстрелы очарованных, упоенных самоубийц. Нельзя представить тетрадку стихов, перелистав которую современный человек смахнет проступившие сами собой слёзы и посмотрит на небо, вот на такое же вечернее небо, с щемящей надеждой. Невозможно. Так невозможно, что не верится, что когда-то было возможным. Новые железные законы, перетягивающие мир, как сырую кожу, не знают утешения искусством. Более того, эти — ещё неясные, уже неотвратимые — бездушно справедливые законы, рождающиеся в новом мире или рождающие его, имеют обратную силу: не только нельзя создать нового гениального утешения, уже почти нельзя утешиться прежним. Есть люди, способные до сих пор плакать над судьбой Анны Карениной. Они ещё стоят на исчезающей вместе с ними почве, в которую был вкопан фундамент театра, где Анна, облокотясь на бархат ложи, сияя мукой и красотой, переживала свой позор. Это сиянье почти не достигает до нас. Так, чуть-чуть потускневшими косыми лучами — не то последний отблеск утраченного, не то подтверждение, что утрата непоправима. Скоро всё навсегда поблекнет. Останется игра ума и таланта, занятное чтение, не обязывающее себе верить и не внушающее больше веры. Вроде «Трёх мушкетёров». То, что сам Толстой почувствовал раньше всех, неизбежная черта, граница, за которой — никакого утешения вымышленной красотой, ни одной слезы над вымышленной судьбой.

* * *

Я хочу самых простых, самых обыкновенных вещей. Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и ещё сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя. Я хочу забыть, отдохнуть, сесть в поезд, уехать в Россию, пить пиво и есть раков тёплым вечером на качающемся поплавке над Невой. Я хочу преодолеть отвратительное чувство оцепенения: у людей нет лиц, у слов нет звука, ни в чём нет смысла. Я хочу разбить его, всё равно как. Я хочу просто перевести дыхание, глотнуть воздуху. Но никакого воздуха нет.

Яркий свет и толкотня кафе дают на минуту иллюзию свободы: ты увернулся, ты выскочил, гибель проплыла мимо. Не пожалев двадцати франков, можно пойти с бледной хорошенькой девчонкой, которая медленно проходит по тротуару и останавливается, встретив мужской взгляд. Если сейчас ей кивнуть — иллюзия уплотнится, окрепнет, порозовеет налётом жизни, как призрак, хлебнувший крови, растянется на десять, двенадцать, двадцать минут.

Женщина. Плоть. Инструмент, из которого извлекает человек ту единственную ноту из божественной гаммы, которую ему дано слышать. Лампочка горит под потолком. Лицо откинуто на подушке. Можно думать, что это моя невеста. Можно думать, что я подпоил девчонку и воровски, впопыхах, насилую её. Можно ничего не думать, содрогаясь, вслушиваясь, слыша удивительные вещи, ожидая наступления минуты, когда горе и счастье, добро и зло, жизнь и смерть скрестятся как во время затмения на своих орбитах, готовые соединиться в одно, когда жуткий зеленоватый свет жизни — смерти, счастья — мученья хлынет из погибшего прошлого, из твоих погасших зрачков.

* * *

История моей души и история мира. Они сплелись и проросли друг в друга. Современность за ними, как трагический фон. Семя, которое не могло ничего оплодотворить, вытекло обратно, я вытер его носовым платком. Всё-таки тут, пока это длилось, ещё трепетала жизнь.

История моей души. Я хочу её воплотить, но умею только развоплощать. Я завидую отделывающему свой слог писателю, смешивающему краски художнику, погружённому в звуки музыканту, всем этим, ещё не переведшимся на земле людям чувствительно — бессердечной, дальнозорко — близорукой, общеизвестной, ни на что уже не нужной породы, которые верят, что пластическое отражение жизни есть победа над ней. Был бы только талант, особый творческий живчик в уме, в пальцах, в ухе, стоит только взять кое-что от выдумки, кое-что от действительности, кое-что от грусти, кое-что от грязи, сровнять всё это, как дети лопаткой выравнивают песок, украсить стилистикой и воображением, как глазурью кондитерский торт, и дело сделано, всё спасено, бессмыслица жизни, тщета страданья, одиночество, мука, липкий тошнотворный страх — преображены гармонией искусства.

Я знаю этому цену и всё-таки завидую им: они блаженны. Блаженны спящие, блаженны мертвые. Блажен знаток перед картиной Рембрандта, свято убежденный, что игра теней и света на лице старухи — мировое торжество, перед которым сама старуха ничтожество, пылинка, ноль. Блаженны эстеты. Блаженны балетоманы. Блаженны слушатели Стравинского и сам Стравинский. Блаженны тени уходящего мира, досыпающие его последние, сладкие, лживые, так долго баюкавшие человечество сны. Уходя, уже уйдя из жизни, они уносят с собой огромное воображаемое богатство. С чем останемся мы?

С уверенностью, что старуха бесконечно важней Рембрандта. С недоумением, что нам с этой старухой делать. С мучительным желанием её спасти и утешить. С ясным сознанием, что никого спасти и ничем утешить нельзя. С чувством, что только сквозь хаос противоречий можно пробиться к правде. Что на саму реальность нельзя опереться: фотография лжёт и всяческий документ заведомо подложен. Что всё среднее, классическое, умиротворенное немыслимо, невозможно. Что чувство меры, как угорь, ускользает из рук того, кто силится его поймать, и что эта неуловимость — последнее из его сохранившихся творческих свойств. Что когда, наконец, оно поймано — поймавший держит в руках пошлость. «В руках его мертвый младенец лежал.» Что у всех кругом на руках эти мертвые младенцы. Что тому, кто хочет пробраться сквозь хаос противоречий к вечной правде, хотя бы к бледному отблеску её, остается один-единственный путь: пройти над жизнью, как акробат по канату, по неприглядной, растрёпанной, противоречивой стенограмме жизни.

* * *

Фотография лжёт. Человеческий документ подложен. Заблудившись в здании берлинского полицей-президиума, я случайно попал в этот коридор. Стены были увешаны фотографиями. Их было несколько десятков, все они изображали одно. Так этих самоубийц или жертв преступлений застала полиция. Молодой немец висит на подтяжках, башмаки, снятые для удобства, лежат рядом с перевёрнутым стулом. Старуха: большое пятно на груди, формой напоминающее петуха, — сгусток крови из перерезанного горла. Толстая, голая проститутка с распоротым животом. Художник, застрелившийся с голоду или несчастной любви, или от того и другого вместе. Под развороченным черепом пышный артистический бант, рядом на мольберте какие-то ветки и облака, неоконченная пачкотня святого искусства. Вытаращенные глаза, закушенные языки, гнусные позы, отвратительные раны — и всё вместе взятое однообразно, академично, нестрашно. Ни один завиток кишки, вылезший из распоротого живота, ни одна гримаса, ни один кровоподтек не ускользнул от фотографического объектива, но главное ускользнуло, главного нет. Я смотрю и не вижу ничего, что бы взволновало меня, заставило душу содрогнуться. Я делаю над собой усилие — ничего. И вдруг мысль о том, что ты дышишь здесь на земле, вдруг в памяти, как живое, твое прелестное, бессердечное лицо.

И я сразу вижу и слышу всё — всё горе, всю муку, все напрасные мольбы, все предсмертные слова. Как хрипела с перерезанным горлом старуха, как, путаясь в кишках, отбивалась от садиста проститутка, как — точно это был я сам — умирал бездарный, голодный художник. Как лампа горела. Как рассвет светлел. Как будильник стучал. Как стрелка приближалась к пяти. Как, не решаясь, решившись, он облизнул губы. Как в неловкой, потной руке он сжал револьвер. Как ледяное дуло коснулось пылавшего рта. Как он ненавидел их, остающихся жить, и как он завидовал им.

Я хотел бы выйти на берег моря, лечь на песок, закрыть глаза, ощутить дыханье Бога на своём лице. Я хотел бы начать издалека — с синего платья, с размолвки, с зимнего туманного дня. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — такими приблизительно словами я хотел бы говорить с жизнью.

Жизнь больше не понимает этого языка. Душа ещё не научилась другому. Так болезненно отмирает в душе гармония. Может быть, когда она совсем отомрет, отвалится, как присохшая болячка, душе станет снова первобытно-легко. Но переход медлен и мучителен. Душе страшно. Ей кажется, что одно за другим отсыхает всё, что её животворило. Ей кажется, что отсыхает она сама. Она не может молчать и разучилась говорить. И она судорожно мычит, как глухонемая делает безобразные гримасы. «На холмы Грузии легла ночная мгла» — хочет она звонко, торжественно произнести, славя Творца и себя. И, с отвращением, похожим на наслаждение, бормочет матерную брань с метафизического забора, какое-то «дыр бу щыл убещур».

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Тысяча других платьев, размолвок, дней. Тысяча ощущений, безотчётно пробегающих в душе каждого человека. Немногие, получившие права гражданства, вошедшие в литературу, в обиход, в разговор. И остальные, бесчисленные, ещё не нашедшие литературного выражения, не отделившиеся ещё от утробного заумного ядра. Но от этого ничуть не менее плоские: тысячи невоплощённых банальностей, терпеливо ждущих своего Толстого. Догадка, что искусство, творчество в общепринятом смысле, не что иное, как охота за всё новыми и новыми банальностями. Догадка, что гармония, к которой стремится оно, не что иное, как некая верховная банальность. Догадка, что истинная дорога души вьётся где-то в стороне — штопором, штопором — сквозь мировое уродство.

Я хочу говорить о своей душе простыми, убедительными словами. Я знаю, что таких слов нет. Я хочу рассказать, как я тебя любил, как я умирал, как я умер, как над моей могилой был поставлен крест и как время и черви превратили этот крест в труху. Я хочу собрать горсточку этой трухи, посмотреть на небо в последний раз и с облегчением дунуть на ладонь. Я хочу разных, одинаково неосуществимых вещей — опять вдохнуть запах твоих волос на затылке и еще извлечь из хаоса ритмов тот единственный ритм, от которого, как скала от детонации, должно рухнуть мировое уродство. Я хочу рассказать о человеке, лежавшем на разрытой кровати, думавшем, думавшем, думавшем, — как спастись, как поправить, — не придумавшем ничего. О том, как он задремал, как он проснулся, как всё сразу вспомнил, как вслух, точно о постороннем, сказал: «Он не был Цезарем. Была у него только эта любовь. Но в ней заключалось всё — власть, корона, бессмертие. И вот рухнуло, отнята честь, сорвали погоны». Я хочу объяснить простыми убедительными словами множество волшебных, неповторимых вещей — о синем платье, о размолвке, о зимнем туманном дне. И ещё я хочу предостеречь мир от страшного врага, жалости. Я хочу крикнуть так, чтобы все слышали: люди, братья, возьмитесь крепко за руки и поклянитесь быть безжалостными друг к другу. Иначе она — главный враг порядка — бросится и разорвёт вас.

Я хочу в последний раз вызвать из пустоты твоё лицо, твоё тело, твою нежность, твою бессердечность, собрать перемешанное, истлевшее твоё и моё, как горсточку праха на ладони, и с облегчением дунуть на неё. Но жалость снова всё путает, снова мешает мне. Я опять вижу туман чужого города. Нищий вертит ручку шарманки, обезьянка, дрожа от холода, с блюдечком обходит зевак. Те под зонтиками хмурые, нехотя бросают медяки. Хватит ли на ночлег, чтобы укрыться, обнявшись до утра…

Мне представилось это средь шумного бала — под шампанское, музыку, смех, шелест шёлка, запах духов. Это был один из твоих самых счастливых дней. Ты сияла молодостью, прелестью, бессердечностью. Ты веселилась, ты торжествовала над жизнью. Я взглянул на тебя, улыбающуюся, окружённую людьми. И увидел: обезьянка, туман, зонтики, одиночество, нищета. И от едкой жалости, как от невыносимого блеска, я опустил глаза.

* * *

Содрогание, которое вызывает жалость. Содрогание, переходящее обязательно в чувство мести. За глухого ребёнка, за бессмысленную жизнь, за унижения, за дырявые подошвы. Отомстить благополучному миру — повод безразличен. «В ком сердце есть», знает это. Этот почти механический переход от растерянной жалости — к «ужо погодите» — другой форме бессилия. Даже зверьки волновались, шептались, долго сочиняли: «Памфлет — протест» — «Вы, которые котов мучаете». Просили, нельзя ли напечатать в газетах, чтобы всякий прочёл.

Зверьки были с нами неразлучны. Они ели из наших тарелок и спали в нашей кровати. Главными из них были два Размахайчика.

Размахайчик Зелёные Глазки был добродушный, ласковый, никому не делавший зла. Серые Глазки, когда подрос, оказался с характером. Он при случае мог и укусить. Их нашли под скамейкой метро, в коробке от фиников. К коробке была приколота записка: «Размахайчики, иначе Размахай, иначе Размахайцы. Австралийского происхождения. Просят любить, кормить и водить на прогулку в Булонский лес».

Были и другие зверьки: Голубчик, Жухла, Фрыштик, Китайчик, глупый Цутик, отвечавший на все вопросы одно и то же — «Цутик и есть». Была старая, грубоватая наружно, но нежнейшая в душе Хамка с куцым рыбьим хвостом. Где-то в стороне, не принимаемый в компанию, наводящий неприязнь и страх, водился мрачный фон Клоп.

У зверьков был свой быт, свои привычки, своя философия, своя честь, свои взгляды на жизнь. Была у них собственная звериная страна, границы которой, как океан, омывал сон. Страна была обширная и не до конца обследованная. Известно было, что на юге живут верблюды, их по пятницам приходит мыть и стричь белая лошадь. На крайнем севере всегда горела ёлка и стояло вечное Рождество.

Зверьки объяснялись на смешанном языке. Были в нём собственные австралийские слова, переделанные из обыкновенных на австралийский лад. Так, в письмах они обращались друг к другу «ногоуважаемый» и на конверте писали «его высокоподбородию». Они любили танцы, мороженое, прогулки, шёлковые банты, праздники, именины. Они так и смотрели на жизнь: Из чего состоит год? — Из трёхсот шестидесяти пяти праздничков. — А месяц? — Из тридцати именин.

Они были славными зверьками. Они, как могли, старались украсить нашу жизнь. Они не просили мороженого, когда знали, что нет денег. Даже когда им было очень грустно, они танцевали и праздновали именины. Они отворачивались и старались не слушать, когда слышали что-нибудь плохое. «Зверьки, зверьки, — нашёптывал им по вечерам из щели страшный фон Клоп, — жизнь уходит, зима приближается. Вас засыпет снегом, вы замёрзнете, вы умрёте, зверьки, — вы, которые так любите жизнь». Но они прижимались тесней друг к другу, затыкали ушки и спокойно, с достоинством, отвечали — «Это нас не кусается».

* * *

Человек бродит по улицам, думает разные вещи, заглядывает в чужие окна. Его воображение работает помимо него. Он не замечает его работы. Он сидит в кафе, пьёт пиво и читает газету. Прения в палате депутатов. Автомобили в рассрочку. Он дремлет, ему снится чепуха. Чернило пролилось на скатерть. Рыба проплыла — чернило исчезло. Надо закрыть дверь, но ключ не лезет в скважину. Общественное мнение Англии. Циклон. Оказывается, рыба и есть ключ, оттого-то он и не подходил. Спящий вдруг просыпается. Ни рыбы, ни общественного мнения.

Сидеть в кафе, слоняться по лицам, заглядывать в чужие окна всё-таки лучшее утешение, чем Анна Каренина или какая-нибудь мадам Бовари. Следить за влюблёнными, которые сидят, прижавшись, за невыпитым кофе, потом плутают по улицам, наконец, оглянувшись, входят в дешёвую гостиницу, то же, если не большее, чем самые совершенные стихи о любви. «Ходит маленькая ножка, вьётся локон золотой». Вот она, маленькая ножка, стучит по асфальту монмартрского тротуара, вот мелькнул и скрылся золотой локон за стеклянной дверью отеля. Это сегодняшний день, это трепещущее улетающее мгновение моей неповторимой жизни — конечно, разве можно сравнивать, — это выше всех вместе взятых стихов. Топот ножки замолк, локон мелькнул и исчез за дверью. Постоим, подождём. Вот окно зажглось в первом этаже. Вот задернулась портьера.

Лакей получил франк на чай и оставил их одних. Лампочка под потолком, пестрые обои, белое эмалевое биде. Может быть, это в первый раз. Может быть, это блаженнейшая в мире любовь. Может быть, Наполеон воевал и Титаник тонул только для того, чтобы сегодня вечером эти двое рядом легли на кровать. Поверх одеяла, поверх каменно-застланной простыни торопливое, неловкое, бессмертное объятие. Колени в сползающих чулках широко разворочены; волосы растрёпаны на подушке, лицо прелестно искажено. О, подольше, подольше. Скорей, скорей.

— Погоди. Знаешь ли ты, что это? Это наша неповторимая жизнь. Когда-нибудь, через сто лет, о нас напишут поэму, но там будут только звонкие рифмы и ложь. Правда здесь. Правда этот день, этот час, это ускользающее мгновение. Никто не раздвигал твоих коленей, и вот я на ярком свету, на белой выутюженной простыне, бесцеремонно раздвигаю их. Тебе стыдно и больно. Каждая капля твоей боли и стыда входит полным весом в моё беспамятное торжество.

Кто они, эти двое? О, не всё ли равно. Их сейчас нет. Есть только сияние, трепещущее вовне, пока это длится. Только напряжение, вращение, сгорание, блаженное перерождение сокровенного смысла жизни. Ледяная вершина мировой прелести, освещённая беглым огнём. Семенные канатики, яичники, прорванная плева, черемуха, развороченные колени, без памяти, звезды, слюна, простыня, жилки дрожат, вдребезги, вдребезги, ы… ы… ы… Единственная нота, доступная человеку, её жуткий звон. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Последние судороги. Горячее семя, стекающее к сокращающейся, вибрирующей матке. Желанье описало полный круг по спирали, закинутой глубоко в вечность, и вернулось назад в пустоту. «Это было так прекрасно, что не может кончиться со смертью», — записывает после брачной ночи молодой Толстой.

* * *

В кафе сидит человек. Обыкновенный человечек, ноль. Один из тех, о которых пишут после катастрофы: убито десять, ранено двадцать шесть. Не директор треста, не изобретатель, не Линдберг, не Чаплин, не Монтерлан. Он прочёл газету и знает теперь, как настроено общественное мнение Англии. Он допил кофе и зовёт гарсона, чтобы расплатиться. Он рассеянно думает, что ему дальше делать — пойти в кинематограф или отложить деньги на лотерейный билет. Он спокоен, он мирно настроен, он спит, ему снится чепуха. И вдруг, внезапно он видит перед собой чёрную дыру своего одиночества. Сердце перестаёт биться, лёгкие отказываются дышать. Мука, похожая на восхищение.

Атом неподвижен. Он спит. Все гладко замуровано, на поверхность жизни не пробьётся ни одного пузырька. Но если его ковырнуть. Пошевелить его спящую суть. Зацепить, поколебать, расщепить. Пропустить сквозь душу миллион вольт, а потом погрузить в лёд. Полюбить кого-нибудь больше себя, а потом увидеть дыру одиночества, чёрную ледяную дыру.

Человек, человечек, ноль растерянно смотрит перед собой. Он видит чёрную пустоту, и в ней, как беглую молнию, непостижимую суть жизни. Тысяча безымянных, безответных вопросов, на мгновение освещаемых беглым огнём и сейчас же поглощаемых тьмой.

Сознание, трепеща, изнемогая, ищет ответа. Ответа нет ни на что. Жизнь ставит вопросы и не отвечает на них. Любовь ставит… Бог поставил человеку — человеком — вопрос, но ответа не дал. И человек, обречённый только спрашивать, не умеющий ответить ни на что. Вечный синоним неудачи — ответ. Сколько прекрасных вопросов было поставлено за историю мира, и что за ответы были на них даны…

Два миллиарда обитателей земного шара. Каждый сложен своей мучительной, неповторимой, одинаковой, ни на что не нужной, постылой сложностью. Каждый, как атом в ядро, заключён в непроницаемую броню одиночества. Два миллиарда обитателей земного шара — два миллиарда исключений из правила. Но в то же время и правило. Все отвратительны. Все несчастны. Никто не может ничего изменить и ничего понять. Брат мой Гёте, брат мой консьерж, оба вы не знаете, что творите и что творит с вами жизнь.

Точка, атом, сквозь душу которого пролетают миллионы вольт. Сейчас они её расщепят. Сейчас неподвижное бессилие разрешится страшной взрывчатой силой. Сейчас, сейчас. Уже заколебалась земля. Уже что-то скрипнуло в сваях Эйфелевой башни. Самум мутными струйками закрутился в пустыне. Океан топит корабли. Поезда летят под откос. Всё рвется, ползет, плавится, рассыпается в прах — Париж, улица, время, твой образ, моя любовь.

Это довольно авангардистское полотно тоже может передавать ощущение «распада атома» в поэме Иванова.

Человек, человечек, ноль сидит с остановившимся взглядом. Подходит лакей, сдаёт сдачу. Человек переводит дыхание, встаёт. Он закуривает папиросу, он идёт по улице. Его сердце ещё не разорвалось — вот оно по-прежнему бьётся в груди. Мировое уродство не рухнуло — вот оно, как ёкала, по-прежнему подпирает мир.

Синее платье, размолвка, зимний туманный день. Желание говорить, стремленье петь — о своей любви, о своей душе. Изойти, захлебнуться простыми, убедительными словами, словами, которых нет…

Как началась наша любовь? Банально, банально, как всё прекрасное, началась банально. Вероятно, гармония и есть банальность. Вероятно, на это бессмысленно роптать. Вероятно, для всех был и есть один-единственный путь — как акробат по канату, пройти над жизнью по мучительному ощущению жизни. Неуловимому ощущению, которое возникает в последней физической близости, последней недоступности, в нежности, разрывающей душу, в потере всего этого навсегда, навсегда. Рассвет за окном. Желанье описало полный путь и ушло в землю. Ребёнок зачат. Зачем нужен ребёнок? Бессмертия нет. Не может не быть бессмертья. Зачем мне нужно бессмертье, если я так одинок?

Рассвет за окном. На смятой простыне в моих руках вся невинная прелесть мира и недоуменный вопрос, что делали с ней. Она божественна, она бесчеловечна. Что же делать человеку с её бесчеловечным сиянием? Человек — это морщины, мешки под глазами, известь в душе и крови, человек — это прежде всего сомнение в своём божественном праве делать зло «Человек начинается с горя», как сказал какой-то поэт Кто же спорит. Человек начинается с горя. Жизнь начинается завтра. Волга впадает в Каспийское море. Дыр бу щыл убещур.

* * *

Этот день, этот час, эта ускользающая минута. Тысячи таких же дней и минут, одинаковых, неповторимых. Этот перистый парижский закат, тускнеющий у меня на глазах. Тысячи таких же закатов, над современностью, над будущим, над погибшими веками. Тысячи глаз, глядящих с той же надеждой в ту же сияющую пустоту. Вечный вздох мировой прелести: я отцветаю, я гасну, меня больше нет. «На холмы Грузии легла ночная мгла». И вот она так же ложится на холм Монмартра. На крыши, на перекрёсток, на вывеску кафе, на полукруг писсуара, где с тревожным шумом, совсем как в Арагве, шумит вода.

Напротив писсуара скамейка. На скамейке старик в лохмотьях. Он курит подобранный на панели окурок. У него безразличный дремлющий вид. Но это притворство. Насторожившись, он следит за входящими в то отделение писсуара, где на клочке газеты лежит кусок хлеба, набухший от мочи. Вот рабочий с толстой шеей на ходу расстегивает штаны. Широко расставив ноги, он мочится над булкой. Блаженная судорога в душе вшивого старикашки. Сейчас, оглянувшись, торопливо подвернув промокшую газету, на которой ещё можно прочесть обрывки вчерашних новостей, он унесёт эту булку домой. Сейчас, сейчас, — чавкая, запивая красным вином, представляя до последних мелочей рабочего с толстой шеей, мальчишку в жёлтых башмаках, всех, всех пропитавших своей терпкой, тёплой мочой эти полкило gros pain. Сейчас, сейчас. Мука, похожая на восхищение, блаженная судорога. Уходя, он что-то бормочет на ходу. Может быть, его глухонемая душа силится промычать на свой лад — «На холмы Грузии…»

Закаты, тысячи закатов. Над Россией, над Америкой, над будущим, над погибшими веками. Раненый Пушкин упирается локтём в снег и в его лицо хлещет красный закат. Закат в мертвецкой, в операционной над океаном, над Альпами, в дощатом лагерном нужнике: все оттенки жёлтого и коричневого, запятые на стенках, сложная вонь, перебиваемая свежестью, сквозящей в щели. Новобранец, розовый парень, придерживая одной рукой дверь, поспешно онанирует другой. Задохнувшись, заглушённо вскрикнув, он кончает. С полстакана, заливая пальцы липким теплом, спугнув мух, шлёпается в коричневое месиво. Лицо парня сереет. Он вяло подтягивает штаны. Так и не удалось вообразить оставленную в деревне невесту. Конечно, его убьют на войне, может быть, ещё в этом году.

Закат над Тамплем. Закат над Лубянкой. Закат в день объявления войны и в день перемирия: все танцевали, все были пьяны, никто не слышал, как голос сказал — «Горе победителям». Закат в комнате, где когда-то мы жили с тобой: синее платье лежало на этом стуле.

* * *

Петербургский ранний закат давно погас. Акакий Акакиевич пробирается со службы к Обухову мосту. Шинель уже украдена? Или он только мечтает о новой шинели? Потерянный русский человек стоит на чужой улице, перед чужим окном, и его онанирующее сознание воображает каждый вздох, каждую судорогу, каждую складку на простыне, каждую пульсирующую жилку. Женщина уже обманула его, уже растворилась без следа в перистом вечернем небе? Или он только предчувствует встречу с ней? Не всё ли равно.

Закат давно погас. Служба давно кончилась. На чердаке у Обухова моста булькает тёплое пиво, клубится табачный дым. «Он был титулярный советник. она — генеральская дочь», — вкрадчиво, нежно, бархатно вздыхает гитара. Расцветает чердачный канцелярский миф, миф — самозащита и противовес ледяному мифу пушкинской ясности. Миф — серная кислота тайная мечта, — который эту ясность обезобразит разъест, растлит.

Акакий Акакиевич получает жалование, переписывает бумаги, копит деньги на шинель, обедает и пьет чай. Но всё это только поверхность, сон, чепуха, бесконечно далёкая от сути вещей. Точка, душа, неподвижна и так мала, что её не разглядеть и в самый сильный микроскоп. Но внутри, под непроницаемым ядром одиночества, бесконечная нелепая сложность, страшная взрывчатая сила, тайные мечты, едкие, как серная кислота. Атом неподвижен. Он крепко спит. Ему снится служба и Обухов мост. Но если пошевелить его, зацепить, расщепить…

Генеральская дочка, Психея, ангельчик вбегает, вся в кисее, в кабинет его превосходительства, и чернильная крыса, человечек, ноль, раболепная тень в сюртуке с чужого плеча отвешивает ей низкий поклон. Только и всего. Психея пролепечет: bonjour, papa, поцелует румяную генеральскую щеку, блеснёт улыбкой, прошелестит кисеей и упорхнёт. И никто не знает, никто не догадывается, какая это видимость, сон, суета…

С головой, отуманенной скукой жизни и пивом, под вкрадчивый рокот гитары, Акакий Акакиевич оставляет суету и поверхность и опускается в суть вещей. Тайные мечты обволакивают образ Психеи, и мало-помалу его жадная мысль превращается в её желанную плоть. Преграды, такие непреодолимые днём, — падают сами собой. Он неслышно скользит по пустому спящему городу, не замеченный никем входит в тёмные покои его превосходительства, бесшумной тенью, между статуй и зеркал, по паркетам и коврам пробирается к самой спальне ангельчика. Открывает дверь, останавливается на пороге, видит «рай, какого и на небесах нет». Видит её разбросанное на кресле бельецо, видит её сонное личико на подушке, видит ту скамеечку, на которую она ставит по утрам ножку, надевая на эту ножку белый, как снег, чулочек. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот… Ничего, ничего, молчание.

Под рокот гитары, отуманенный тайными мечтами, настойчивым, воспалённым, направленным долгие часы, долгие годы в одну точку воображением, он материализует Психею, заставляет её самое прийти на его чердак, лечь на его кровать. И она приходит, ложится, поднимает кисейный подол, раздвигает голые атласистые коленки. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он при встрече раболепно кланялся ей, не смея поднять глаз от своих залатанных сапог. И вот, широко расставив коленки, улыбаясь невинной улыбкой ангельчика, она покорно ждёт, чтобы он всласть, вдребезги, вдребезги натешился ей.

* * *

«Красуйся, град Петров, и стой», — задорно, наперекор предчувствию, восклицает Пушкин, и в донжуанском списке кого только нет. «Ничего, ничего, молчание», — бормочет Гоголь, закатив глаза в пустоту, онанируя под холодной простынёй.

«Красуйся и стой». На поверхности жизни, в ясных, хотя бы и закатных лучах, как будто и так. Вот Париж же стоит до сих пор. Этим тёплым летним вечером он прекрасен. Каштаны, автомобили, мидинетки в летних платьицах. Волшебство вспыхнувших фонарей вокруг безобразнейших в мире статуй. Россыпь цветов на лотках. Сакре Кер на темнеющем небе. Несмотря на предчувствие, душа тянется к жизни. Вот она в лёгких перистых облаках. — «Я увядаю, я гасну, меня больше нет». И совсем как в Арагве, торжественно, грустно, глухо в писсуаре шумит вода.

Но закат быстро темнеет, и ночная мгла ещё быстрей овладевает человеком. Она уводит его за собой в такую глубину, что, вернувшись на поверхность, он уже не узнает её. Но он и не вернётся. В чёрном счастьи, куда всё глубже — штопором, штопором — завинчивается душа, зачем ей эта давно поколебленная неколебимость и её давно обезображенная краса? Петра выпотрошат из гроба и с окурком в зубах прислонят к стенке Петропавловского собора под хохот красноармейцев, и ничего, не провалится Петропавловский собор. Дантес убьёт Пушкина, а Иван Сергеевич Тургенев вежливенько пожмёт руку Дантесу, и ничего, не отсохнет его рука. И какое нам дело до всего этого, здесь, на самом дне наших душ. Наши одинаковые, разные, глухонемые души — почуяли общую цель и — штопором, штопором — сквозь видимость и поверхность завинчиваются к ней. Наши отвратительные, несчастные, одинокие души соединились в одну и штопором, штопором сквозь мировое уродство, как умеют, продираются к Богу.

Бледная хорошенькая девчонка замедляет шаги встретив мужской взгляд. Если ей объяснить, что не любишь делать в чулках, она, ожидая прибавки, охотно вымоет ноги. Немного припухшие от горячей воды, с коротко подстриженными ноготками, наивные; непривычные к тому, чтобы кто-нибудь на них смотрел, целовал, прижимался к ним горячим лбом — ноги уличной девчонки обернутся в ножки Психеи.

* * *

Сердце перестаёт биться. Лёгкие отказываются дышать. Белоснежный чулочек снят с ножки Психеи. Пока медленно, медленно обнажались колено, щиколотка, нежная детская пятка — пролетали годы. Вечность прошла, пока показались пальчики… И вот — исполнилось всё. Больше нечего ждать, не о чем мечтать, не для чего жить. Ничего больше нет. Только голые ножки ангельчика, прижатые к окостеневшим губам, и единственный свидетель — Бог. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. И вот, вот…

Простыня холодная, как лёд. Ночь мутно просвечивает в окно. Острый птичий профиль запрокинут в подушках. О, подольше, подольше, скорей, скорей. Всё достигнуто, но душа ещё не насытилась до конца и дрожит, что не успеет насытиться. Пока ещё есть время, пока длится ночь, пока не пропел петух и атом, дрогнув, не разорвался на мириады частиц — что ещё можно сделать? Как ещё глубже проникнуть в своё торжество, в суть вещей, чем ещё её ковырнуть, зацепить, расщепить? Погоди, Психея, постой, голубка. Ты думаешь, это всё? Высшая точка, конец, предел? Нет, не обманешь.

Тишина и ночь. Голые детские пальчики прижаты к окостеневшим губам. Они пахнут невинностью, нежностью, розовой водой. Но нет, нет — не обманешь. Штопором, штопором вьётся жадная страсть, сквозь видимость и поверхность, упоённо стремясь распознать в ангельской плоти мечты свою кровную стыдную суть. — Ты скажи, сквозь невинность и розовую воду, чем твои белые ножки пахнут, Психея? В самой сути вещей чем они пахнут, ответь? Тем же, что мои, ангельчик, тем же, что мои, голубка. Не обманешь, нет!

И Психея знает: нельзя обмануть. Её ножки трепещут в цепких жадных ладонях и, трепеща, отдают последнее, что у ней есть, — самое сокровенное, самое дорогое, потому что самое стыдное: легчайший, эфемерный и всё-таки не уничтожимый никакой прелестью, никакой невинностью, никаким социальным неравенством запах. Тот же, что от меня, голубка, тот же что от моих плебейских ног, институточка, ангельчик, белая кость. Значит, нет между нами ни в чём разницы и гнушаться тебе мною нечего; я твои барские ножки целовал, я душу отдал за них, так и ты нагнись, носочки мои протухлые поцелуй. «Он был титулярный советник, она генеральская дочь…» Что же мне делать теперь с тобой, Психея? Убить тебя? Всё равно — ведь и мёртвая теперь ты придёшь ко мне.

По чужому городу идёт потерянный человек. Пустота, как морской прилив, понемногу захлёстывает его. Он не противится ей. Уходя, он бормочет про себя — Пушкинская Россия, зачем ты нас обманула? Пушкинская Россия, зачем ты нас предала?

* * *

Тишина и ночь. Полная тишина, абсолютная ночь. Мысль, что всё навсегда кончается, переполняет человека тихим торжеством. Он предчувствует, он наверняка знает, что это не так. Но пока длится эта секунда, он не хочет противиться ей. Уже не принадлежа жизни ещё не подхваченный пустотой — он позволяет себя баюкать, как музыке или морскому прибою, смутной певучей лжи.

Уже не принадлежа жизни, ещё не подхваченный пустотой… На самой грани. Он раскачивается на паутинке. Вся тяжесть мира висит на нём, но он знает — пока длится эта секунда, паутинка не оборвётся, выдержит всё. Он смотрит в одну точку, бесконечно малую точку, но пока эта секунда длится, вся суть жизни сосредоточена там. Точка, атом, миллионы вольт, пролетающие сквозь него и вдребезги, вдребезги плавящие ядро одиночества.

…Спираль была закинута глубоко в вечность. По ней пролетало всё: окурки, закаты, бессмертные стихи, обстриженные ногти, грязь из-под этих ногтей. Мировые идеи, кровь, пролитая за них, кровь убийства н совокупления, геморроидальная кровь, кровь из гнойных язв. Черёмуха, звёзды, невинность, фановые трубы, раковые опухоли, заповеди блаженства, ирония, альпийский снег. Министр, подписавший версальский договор, пролетел, напевая «Германия должна платить», — на его острых зубах застыла сукровица, в желудке просвечивал крысиный яд. Догоняя шинель, промчался Акакий Акакиевич, с птичьим профилем, в холщовых подштанниках, измазанных семенем онаниста. Все надежды, все судороги, вся жалость, вся безжалостность, вся телесная влага, вся пахучая мякоть, всё глухонемое торжество… И тысячи других вещей. Теннис в белой рубашке и купанье в Крыму, снящиеся человеку, которого в Соловках заедают вши. Разновидности вшей: платяные, головные и особенные, подкожные, выводимые одной политанью. Политань, пилюли от ожиренья, шарики против беременности, ледоход на Неве, закат на Лидо и все описания закатов и ледоходов — в бесполезных книгах литературных классиков. В непрерывном пёстром потоке промелькнули синее платье, размолвка, зимний туманный день. Спираль была закинута глубоко в вечность. Разбитое вдребезги, расплавленное мировое уродство, сокращаясь, вибрируя, мчалось по ней. Там, на самой грани, у цели, всё опять сливалось в одно. Сквозь вращенье трепет и блеск, понемногу проясняясь, проступали черты. Смысл жизни? Бог? Нет, всё то же: дорогое, бессердечное, навсегда потерянное твоё лицо.

Если бы зверьки могли знать, в каком важном официальном письме я пользуюсь их австралийским языком, они, конечно, были бы очень горды. Я был бы уже давно мёртв, а они бы всё ещё веселились, приплясывали и хлопали в свои маленькие ладошки.

«Ногоуважаемый господин комиссар. Добровольно, в не особенно трезвом уме, но в твёрдой, очень твердой памяти я кончаю праздновать свои именины. Сам частица мирового уродства, — я не вижу смысла его обвинять. Я хотел бы прибавить ещё, перефразируя слова новобрачного Толстого: „Это было так бессмысленно, что не может кончиться со смертью“. С удивительной, неотразимой ясностью я это понимаю сейчас. Но, — опять переходя на австралийский язык, — это вашего высокоподбородия не кусается».

Публикация подготовлена автором телеграм-канала CHUZHBINA.